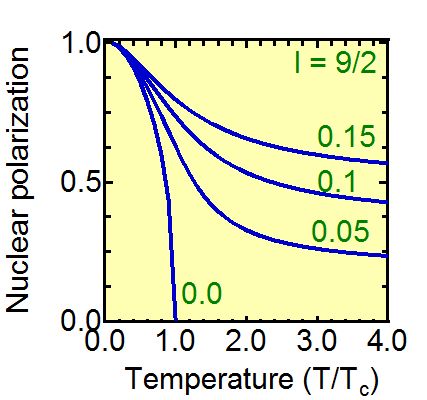

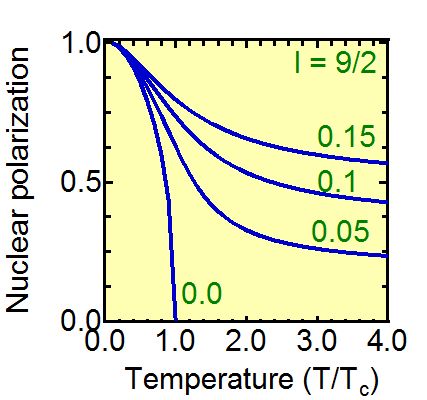

図1 核偏極度の温度依存性

曲線横の数値は、伝導電子の偏極度に関するパラメーター(α)です。伝導電子が偏極した場合(α>0)、臨界温度以上(T/Tc > 1)でも核偏極が得られていることがわかります。

化合物半導体の電子を極低温中でレーザー励起すると、 その原子核が動的核偏極により大きな偏極を示します。 この現象を利用した原子核偏極法の技術開発を行ない、 原子核モーメントの測定に用いていく予定です。

原子核は陽子と中性子で構成されており、限られた時間しか存在できない不安定核を含めると、5000から6000種類存在すると予測されています。しかし、存在が確認されている原子核は3000種類程度にすぎません。原子核は、陽子と中性子の組合せで様々な性質を示すため、包括的に原子核の性質を理論予測するのは難しく、実験と理論とで相補的に研究が進められています。

原子核に束縛された陽子と中性子によって発生する磁場は核磁気モーメントを形成しますが、その大きさは原子核の内部構造を解明する重要なデータの一つとなっています。核磁気モーメントを測定するには、原子核の向きをそろえて、核偏極した状態にする必要があります。私たちは、核磁気モーメントを測定して、核構造を解明していくために、高い核偏極を実現できる動的自己核偏極(DYNASP:Dynamic Nuclear Self-polarization)法の開発に着手しました。

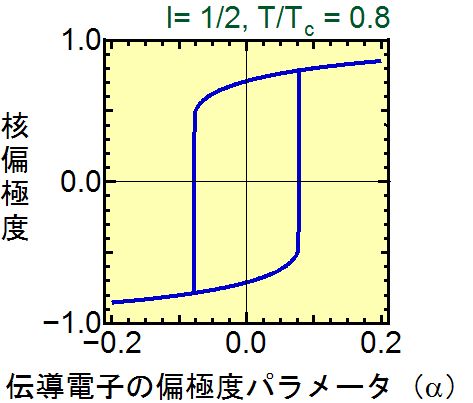

DYNASPは、DyakonovらがGaAsやInPのような化合物半導体で起きると予言した現象です。直線偏光したレーザで、化合物半導体の電子を伝導帯に励起すると、臨界温度(Tc 〜 数K)以下で、伝導電子と原子核の超微細相互作用により、大きな核偏極が得られると指摘しています。私たちは、円偏光レーザによって電子を励起して伝導電子を偏極させた場合にまで、理論を拡張しました。図1は、核偏極度の温度依存性を調べた結果です。電子の偏極がない場合(α = 0)、臨界温度以上(T/Tc > 1)で核偏極が消失しています。一方、臨界温度以下(T/Tc < 1)では、高い核偏極が得られています。伝導電子が偏極した場合(α > 0)、臨界温度以上(T/Tc > 1)でも核偏極が得られています。図2は、伝導電子の偏極度(α)による核偏極度の変化を調べた結果です。伝導電子の偏極度の変化に伴い、核偏極度がヒステリシス曲線を描くことがわかりました。

図1 核偏極度の温度依存性

曲線横の数値は、伝導電子の偏極度に関するパラメーター(α)です。伝導電子が偏極した場合(α>0)、臨界温度以上(T/Tc > 1)でも核偏極が得られていることがわかります。

図2伝導電子の偏極度による核偏極度の変化

臨界温度以下(T/Tc < 1)で、伝導電子の偏極の状態(α)を変化させると、ヒステリシス曲線に従って、核偏極が変化します。

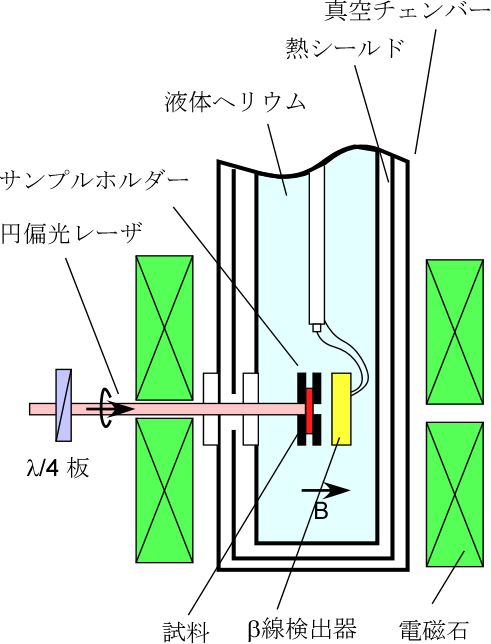

図3 実験装置の概念図

レーザを左側から入射します。試料は、原子炉照射で放射化させたもので、放出される?線を検出します。原子核が偏極するとβ線の強度分布が非対称になるので、そのことから試料中の核偏極度を求めます。