炭素線治療(CIRT)は、計画標的体積(PTV)への高い線量集中性と、炭素線の高い生物効果により優れた治療効果が得られるがん治療法です。

わが国では、1994年に旧放医研(現量研機構)に重粒子線がん治療装置HIMACが建設されて以来、多くの患者さんにCIRTが行われてきました。

CIRTのさらなる安全性・有効性向上のため、これらの膨大な臨床データを活用したレトロスペクティブ研究もまた活発に進められています。

CIRTに用いる12Cイオンビームの線質を表す物理量として、12Cイオンの線エネルギー付与(LET)を付与線量で加重平均した値である、線量平均LET(LETd)と呼ばれるものがあります。

Matsumotoらは、PTV内の最小LETdが40 keV/μm以上の症例では、CIRT術後の再発がみられないことを明らかにしました。

LETdは、このようなレトロスペクティブ研究においてCIRTの有効性や生物効果の指標として広く用いられていますが、各患者さんの治療計画データにはLETdに関する情報が含まれていないため、これまでは物理線量と臨床線量の線量分布からLETd分布を推定する手法がとられていました。

しかしながら、既存のLETd推定法は、overkill効果により高LET領域(>100 keV/μm)で推定精度が低下することが知られており、物理線量分布から計算して得られるLETd分布とは本質的に異なるものでした。

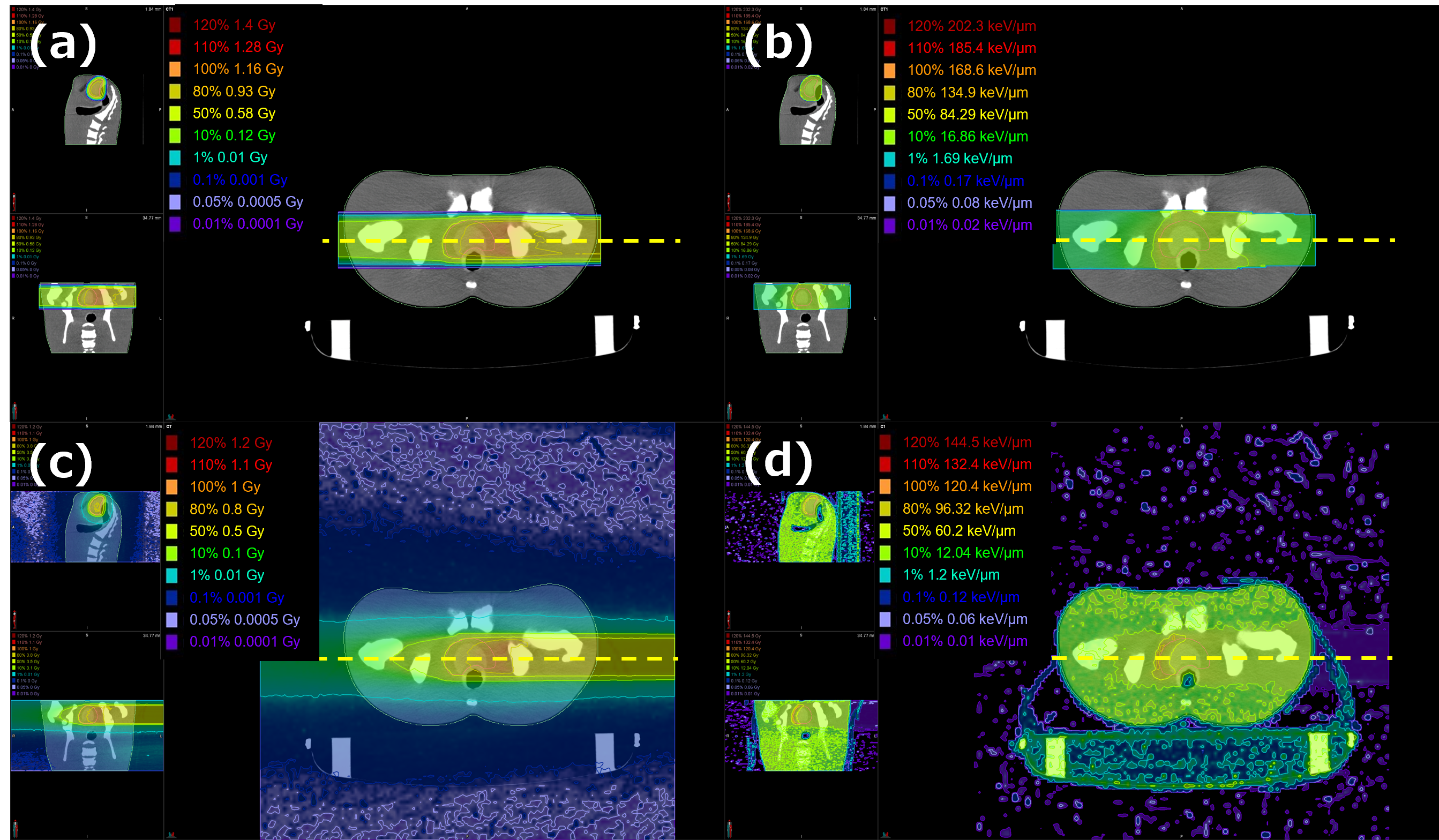

そこで、原子力機構が中心となって開発を進めている放射線挙動解析コードPHITSに実装されているモジュールRT-PHITS for CIRTを用いてテスト用ファントムに対する治療計画データからLETd分布を計算し、既存LETd推定法に基づいたこれまでのレトロスペクティブ研究の有効性と制約を検証しました。

その結果、既存LETd推定法では前述の効果により12Cイオンビームの飛程終端近傍でLETdを過小評価してしまうものの、それ以外の領域ではPHITSを用いて計算したLETdと極めてよく一致したことから、既存LETd推定法を専ら領域内の最小LETd評価に用いてきたこれまでのレトロスペクティブ研究で得られた数々の知見は、いまもって有効であることが示されました。

一方で、CIRT後の二次がんリスクの評価など、二次粒子による寄与が支配的となる照射野外線量の詳しい評価が求められる研究では、RT-PHITS for CIRTを用いた治療計画データに基づいた遡及的線量評価を行うことが望ましいことも明らかになりました。

今後は、膨大なCIRT症例の治療計画データを用いた遡及的線量評価により、CIRTがX線治療に比べて低い二次がんリスクを示す理由の解明などを進めていきます。